学校日誌

6年生修学旅行⑥「国会議事堂から国立科学博物館へ」

6年生修学旅行⑥「国会議事堂から国立科学博物館へ」

今日の1つ目の見学は国会議事堂です。パンフレットを手に施設の中を見学し、最後は国会議員の小渕優子さんと一緒に記念撮影をしました。議員会館ではカツカレーをいただきました。

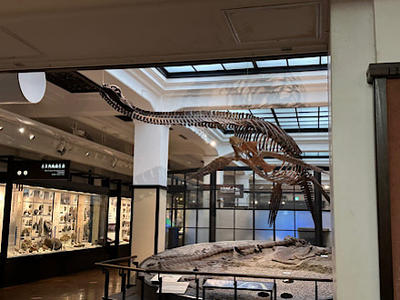

2つ目は上野にある国立科学博物館です。班ごとにクイズラリーをしながら、日本そして地球上の生物や科学の進歩について学んでいます。

6年生修学旅行⑤「朝の散歩」

6年生修学旅行⑤「朝の散歩」

昨日、江ノ電の中から見える海の景色に大喜びだった子どもたち。今朝は、宿泊先のホテルから歩いてすぐの海辺を散歩しました。少し肌寒く感じる朝ですが、波と戯れたり、貝殻を拾ったりしながらの楽しいひとときでした。全員元気いっぱいです。朝食を食べ、国会議事堂に向けて出発となります。

6年生修学旅行④「おいしい夕食」

6年生修学旅行④「おいしい夕食」

17時に本日宿泊するホテルに到着し、荷物やお小遣いの整理をしてから、みんなそろっての夕食タイムとなりました。たくさん歩いた1日だったので、特別おいしい夕食となりました。たくさん食べた後は、温かいお風呂に入って、明日への振り返りの時間になります。

6年生修学旅行③「高徳院に集合」

6年生修学旅行③「高徳院に集合」

1つ目のチェックポイント鶴岡八幡宮から、班の計画に沿って見学、昼食を済ませ高徳院へ。古い建造物を見学したり、外国の方とお話ししたりしながら、歴史とともに新しい文化も感じることができているようです。

6年生修学旅行②「建長寺に到着」

6年生修学旅行②「建長寺に到着」

予定より少し早く建長寺に到着しました。バスレクを楽しみながらの道中、みんな元気いっぱいです。青空の下、絶好の散策日和です。班別に鎌倉の名所巡りを行います。グループでのチームワークが大事です。充実した活動になるよう祈っています。